Blog

目次

私たちは生成AIをまだ使いこなせていない

「プロンプトエンジニア」という職業をご存じですか?

AIから目的の答えを引き出したりコンテンツを生成したりするため、最適なプロンプト(指示文)を開発・設計する新しい仕事。

AI技術がさまざまなサービスに導入されている現在、大きな注目を集めています。海外のある記事によれば、年収33万5000ドル(約4,500万円)も夢ではないそうです。

この新しい職業の登場は、生成AIが現代のビジネスでいかに重要か、その使い方がいかに困難かを物語っています。

企業の生成AI導入率は、アメリカが7割超えなのに対し、日本は2割未満。生成AIを利用しない理由のトップは「使い方がわからない」というデータもあります。

重要であることは、クリエイティブの世界も例外ではありません。今やテレビCMや広告ビジュアルにも、生成AIの画像は当たり前に使われています。AIで表現の可能性が広がることは間違いないでしょう。

けれど、現時点ですべてのクリエイターが自由自在にAIを使いこなしているとはいえません。

生成AIのカギはプロンプト、そして人

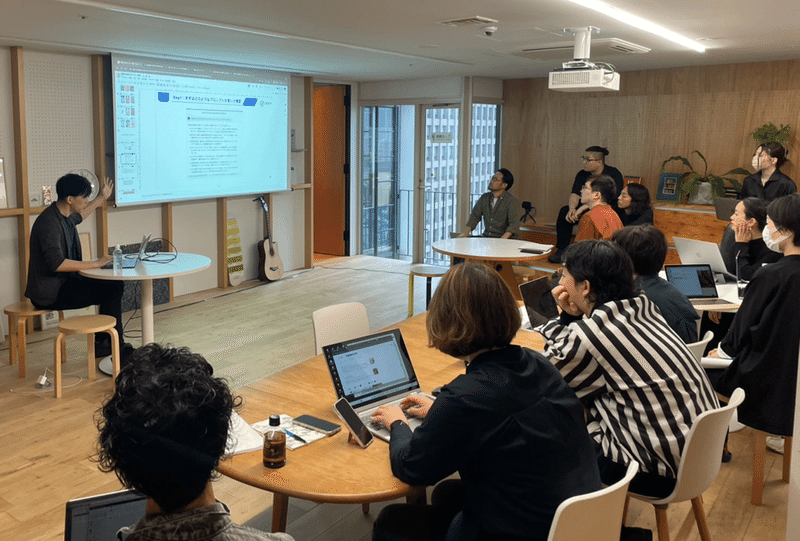

そうした状況から、Dynamite Brothers Syndicateでは先日「画像生成AIセミナー」を実施しました。生成AI開発支援、コンサルティングを行う株式会社piponの北爪聖也さんに登壇いただき、画像生成AIの代表的なツールの特徴や機能、プロンプト作成、商用利用の注意点などを改めて教わりました。

具体的には、Open AIの「DALLE-3」でサービスロゴを制作した実例をご紹介いただき、同じプロンプトでもツールによって生成結果が異なること、そのため生成ごとのディレクションが不可欠であること、一度で望み通りの結果は得られないが以前に比べ圧倒的なスピードとクオリティで画像を作成できることを学びました。

さらに、私たちの日常のクリエイティブをもとに、「実在するある映画監督の作品に登場するような病院」の画像生成にその場で挑戦。ピカソやゴッホのように歴史に残るアーティストであれば説明不要ですが、そうでない場合にはAIへの説明(その映画監督の作風など)が必要で、その説明次第で生成結果が異なることも実感しました。

つまり、画像生成に限らず、生成AIはプロンプトがカギ。その指示をするのは人なので、言い換えれば、人がカギだということです。

先述したロゴ制作のプロセスでは、そもそもどんなプロンプトで指示すればよいか、という段階からAIに尋ねていました。しかし、その答えを得るには、最初に人がAIにコンセプトを伝える必要があります。結局、起点は人なのです。

目的達成のためにどんな言葉を選べばよいか

プロンプトと聞くと、いかにも難しそうな(実際難しいのですが)印象を受けますが、じつは私たちは日頃から同様の作業をくり返していると、コピーライターである筆者は考えています。「目的達成のためにどんな手段(言葉)を選べばよいか」というトライ&エラーです。

たとえば、検索ワード。キーワードを入力し検索する行為は日常的に行われていますが、インターネット黎明期には、どんな言葉で検索すればどんな検索結果を得られるか、という理解が今より曖昧で、検索は手探りだったはずです。

たとえば、ハッシュタグ。SNSの普及でハッシュタグの存在は一般化しましたが、やはり黎明期は、どんな言葉でタグ付けすれば効果的なのか、多くの人が試行錯誤だったのを記憶しています。

もっと言えば、オンラインに限った話でもありません。

仕事を受注するには、どんなプレゼンをすればよいか。失恋した友人を元気づけるには、どんな言葉で慰めればよいか。子どもを勉強させるには、どう伝えればよいか。ペットに言うことを聞いてもらうには、どんな単語を発すればよいか。すべて、「目的達成のためにどんな言葉を選べばよいか」といえます。

正論を口にすることが、状況によっては必ずしも正しいとは限りません。曖昧なニュアンスの言葉のほうが、各自の想像を膨らますという目的を達成できる場合もあります。きちんと一から十まで説明しないとわからないタイプの人もいれば、言った通りのことしか返してくれないタイプの人もいて、コミュニケーションの取り方はさまざまです。生成AIツールにそれぞれ特徴があるのと同じように。

すべての人がプロンプトエンジニアになった未来へ

そうした普段の言葉選びに近いと捉えれば、難しそうなプロンプトの印象も多少やわらぐのではないでしょうか。

難解に感じるのは、慣れていない今だけ。慣れてきたら息をするように自然になる。そう考えると、いずれプロンプトエンジニアという職業がなくなる日もくるかもしれません。

だとしたら、それは人類総プロンプトエンジニア時代。AIが本当に社会に浸透している証です。私たち人間の対応力・適応力と、昨今のAIの進化スピードからすると、その日はそう遠くない未来のように思えます。

最後に、「すべての人がプロンプトエンジニアになった未来」というプロンプトだけで生成した画像がこちらです。

比較するため「人々が暮らしの中で自然にAIを使いこなしている明るい社会をエモーショナル、スタイリッシュな雰囲気で表現」というプロンプトで生成するとこうなります。

どちらがイメージに近いか、という議論は別として、言葉ひとつプロンプトひとつで、結果が大きく異なることは使ってみると一目瞭然です。

This is New Perspective

いずれ、自由自在に生成AIを操れる日はくる。普段の言葉選びと区別せず、早く慣れることがその第一歩。

石塚 勢二

COPYWRITER

広告制作会社で多くの企業の広告、プロモーションに携わった後、入社。コピーライティングに限らず大局的な視点に立ち、ブランドのコンセプト開発からコミュニケーション戦略の立案、動画・音声コンテンツの企画・シナリオ設計まで行う。